はじめに

こんにちは、株式会社スプールのWebディレクターの高橋です。

BtoC向けのデザインシミュレーターをCRM(営業支援・顧客管理システム)やERP(統合基幹業務システム)といった外部システムと連携することで、デザインや注文に関する情報がリアルタイムで共有され、手作業の重複入力やミスを減らし、業務効率化ができます。

今回は、デザイン情報・注文情報のデータ内容から、項目設計、API設計、セキュリティ対策まで、統合連携のベストプラクティスを各観点で解説します。

連携データ(デザイン情報・注文情報)

連携において扱う主なデータは、「デザイン情報」と「注文情報」に大別されます。

| デザイン情報 | ・ユーザが作成したデザインの完成画像 ・色 ・サイズ ・ロゴ画像 ・マーキング情報 |

| オーダー情報 | ・商品ID ・数量 ・価格 ・顧客情報(氏名・連絡先・配送先) ・支払い情報 |

デザインシミュレーター(フロントエンド)で確定した情報は、CRMやERP(バックエンド)に送信されます。

データ連携時に重要なこと

連携時には、どのシステムがマスタとなるかを決めておくことも重要です。例えば「顧客情報はERPがマスタとなってシミュレーターに同期するのか、あるいはその逆か」「デザイン画像の最終版はシミュレーター側に保持して、外部システムには参照用URLを送るだけか」といった方針です。

どのシステムがマスタになるのかを明確にした上で、各項目をどのタイミングでどの方向に連携するかデータフローを設計します。

また、不必要なデータは連携しないことも必要です。必要以上に全項目を連携するとパフォーマンス低下や管理負荷の増大を招くため、「業務上必要なデータのみ」を絞って同期・格納するのが望ましいとされています

データフロー

マスター情報の取得(※場合により)

シミュレーター上で商品をデザインする際、ベースとなる製品マスターや価格表をERP等から取得します。例えばERP上の製品マスタ(品番・サイズ・価格など)を参照し、最新のサイズや価格をユーザに提示します。

それほど商品数や更新頻度が高くなければ、デザインシミュレーター上に定義しておけばよいので、マスターデータのシステム連携は必須ではありません。

弊社の多くの場合、シミュレーター側に予め定義しておくか、CSV等で更新時のみアップデートする形を採用しています。

デザイン情報・オーダー情報の送信

ユーザが注文を確定すると、注文情報および関連するデザイン仕様を外部システムへ送信します。

【ERPの場合】

受注伝票(Sales Order)として登録し、商品コード・数量・顧客情報・価格などを登録し、必要に応じてデザインデータを添付または関連情報として保持します。

【CRMの場合】

商談/注文オブジェクトや顧客アカウントとして登録し、販売履歴や顧客管理に活用します。

デザイン情報の扱い

デザイン情報のサイズが大きい場合(特に完成デザイン画像ファイル等)は、クラウドストレージに保存して、そのパス(URL)やIDのみを外部システムに渡す方法が考えられます。

弊社でもデータ連携時は画像URLのみを渡す形を採用することが多く、外部システムでは、その参照先(URL)からデザインデータを取得して生産や確認に利用します。

またその他のデザイン情報については、JSON/XML形式で、CRMやERPの項目として保持し、シミュレーター側で再現・表示できるようにすることも可能です。

項目設計(フィールド定義とマッピング)

外部システムとデータの項目を整合させる設計が不可欠です。

各システムでデータ項目の定義(名前、型、長さ、コード体系など)が異なる場合、それらをマッピングし統一的に扱えるように設計します。

| 項目 | 説明 | 注意点/留意事項 |

|---|---|---|

| フィールドマッピングの明確化 | ・連携する各フィールドの対応関係を文書化 ・システム間の整合性を保つ | プロジェクト初期に関係者間で合意し、変更時の更新ルールも定める。 |

| データ型・フォーマットの整合 | ・各項目のデータ型、長さ、フォーマットの違いを確認 ・必要な変換ルールを設定 | 型やフォーマットの不整合が連携エラーの原因となるため、事前チェックが必須。 |

| 必須項目とデフォルト値の設定 | ・外部システムで必須となる項目を特 ・シミュレーター側でも必ず入力またはデフォルト値を設定 | 欠落すると連携エラーやデータ不整合を招くため、漏れなく管理することが重要。 |

| 一方向 or 双方向の同期 | ・項目ごとに同期の方向を決める(一方向連携か双方向連携か) ・どちらがマスターかを明確にする ・片方向の更新に留める方がシンプル ・更新ルールを設定する | 双方向の場合は、データ競合や上書きのリスクがあるため解決策を用意する。 |

| コード値・IDの統一管理 | ・各システムで異なる識別子を統一するため、変換テーブルやマッピング表で管理(ID対応関係を記載) | 識別子の不一致はデータの紐付け不正や処理エラーにつながるため、厳格に管理する。 |

| 不要なデータの除外と精査 | ・業務に必要なデータのみを連携対象に絞る ・パフォーマンスや管理負荷を最適化 | すべての項目を連携すると、システム負荷や運用コストが増大するリスクがある。 |

双方向連携が必要な場合

例:在庫数はERP→Webシミュレーター、注文はWebシミュレーター→ERPなどは、衝突を避けるためのルール(どちらを優先するか、あるいは中間にマスターデータ管理を置くか)を設計します。

リアルタイム連携とデータ複製のハイブリッドも検討できます。例えば「製品マスター」は夜間バッチでコピーしつつ、「在庫残量」は都度リアルタイム照会するといった具合に、データ特性に応じて使い分けます

このように、事前に設計や変換のルールを明確にすることで、データ整合性と信頼性が向上し、運用トラブルのリスクを減らすことができます。

API設計(リアルタイムAPIとバッチ連携の使い分け)

システム連携の方式としては、大きく2つの方式があります。

- リアルタイムAPI連携

- バッチ(非リアルタイム)連携

多くの企業ではリアルタイムとバッチの併用が行われており、重要度に応じて使い分けるハイブリッド戦略が一般的です。

それぞれの特性を理解し、適材適所で使い分けることが設計上の原則です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| リアルタイムAPI連携 | ・発生したイベントやリクエストに応じて即座にデータをやりとりする方式 ・ユーザの操作に対して即時に外部システムと通信し、ほぼリアルタイムで反映・取得を行う ・データの新鮮さが求められる場面(在庫残や価格確認、注文確定処理など) ・遅延が許されないビジネス要件 | ・ユーザが注文確定ボタンを押したら、その場でERPに受注登録APIを呼び出す ・デザイン見積もり画面で在庫・価格をERPに問い合わせて即時表示する |

| バッチ(非リアルタイム)連携 | ・一定時間ごと、あるいは一日の終わりなどにデータをまとめて交換する方式 ・大量データの処理に向いている ・即時性よりも効率や確実性を重視する場面で仕様 ・非緊急の大量データ(大規模な商品リスト更新や日次の売上集計連携など)ではシステム負荷・コストの面で有利 | ・毎晩、当日の全注文をERPに一括連携する ・商品マスタを1時間毎にまとめて同期する |

API設計の原則

| 設計指針とパターン | ・極力標準APIを使用し、新規にカスタムプログラムを作らない ・独自APIを作ると保守負荷が増大する可能性があるため |

| リアルタイムAPIの非同期化 | ・リアルタイムAPIを利用する場合でも、非同期処理の設計を行う ・ユーザを待たせないUX ・外部API応答が多少遅延してもシステム全体の応答性を確保する |

| 冪等性(何度繰り返しても結果が同じになる性質) | ・冪等性 (Idempotency) を考慮 ・同じリクエストを繰り返し受け取っても副作用が重複しないようにし、通信途中の再試行等に備える ・例えば外部システムに対する注文登録APIでは、クライアント側で一意の注文IDを付与し、サーバ側で重複チェックすることで二重登録を防ぐ |

| エラーリカバリ | ・バッチ再送や手動修正が可能なように、再実行可能な設計にする (例:キューに残しておき後でリトライ、エラー内容をログ出力など) |

| データ同期と整合性 | ・双方向でデータを更新する場合、衝突検出や最終更新者の追跡を行うことが望ましい (例:タイムスタンプやバージョン番号で新旧を判断し、古い更新を上書きしない等) ・可能なら一方をマスターに決め、競合を無くすのが望ましい ・イベント駆動の同期機構を使うと効率的に整合性を保てる ・イベント駆動では変更が起きたときだけ通知が飛ぶため、無駄な負荷を避けつつ、ほぼリアルタイムの同期が可能 |

販売管理システムは、受注、出荷、在庫管理、売上計上など、販売に関する全ての業務を一元管理するためのシステムです。

ERP(基幹業務管理システム)やOMS(受注管理システム)などがこれに当たり、特にアパレル業界向けには、サイズ、カラー、在庫数などを細かく管理できる機能や、複数チャネルの在庫を統合管理できる機能が備わっています。

これにより、FAXやメールで手作業で行っていた注文入力が、Web受注システムを通じて自動化され、業務が大幅に効率化されます。

セキュリティ(認証・暗号化・監査ログのベストプラクティス)

個人情報を含むデータ連携を行う場合、セキュリティ面の配慮は最重要です。

下記の表は、CRMやERPとの連携における主なセキュリティ対策(認証・暗号化・監査ログ)をまとめたものです。下記の表は、CRMやERPとの連携におけるセキュリティ対策(認証・暗号化・監査ログなど)に加え、より広範なセキュリティ対策のベストプラクティスをまとめたものです。

| セキュリティ項目 | 説明 | 注意点/留意事項 |

|---|---|---|

| 認証・認可 | OAuth 2.0、JWT、SalesforceのConnected Appなどを利用し、APIアクセスの正当性を担保する。 | アクセストークンの適切な管理、最小権限の原則、定期的なローテーションを実施する。 |

| 通信の暗号化 | 全API通信に対してTLS/HTTPSを適用し、データの盗聴や改ざんを防止する。 | 最新TLSバージョン、強度の高い暗号スイートの使用、SSL証明書の定期更新が必要。 |

| 監査ログの管理 | APIアクセスやシステム操作の履歴を詳細に記録し、インシデント対応や調査のための証跡とする。 | 個人情報が含まれないようマスキング、保存期間やアクセス制御の徹底、改ざん防止対策の実装が必要。 |

| APIゲートウェイとレート制限 | APIゲートウェイを用いて認証、スロットリング、モニタリングを一元管理し、不正アクセスを抑止する。 | 適切なレートリミット設定、不正アクセスやDDoS攻撃対策としての監視体制を整える。 |

| 脅威検知・異常監視 | リアルタイムでの監視システムやアラート機能を導入し、セキュリティインシデントを早期に検知する。 | 異常検知アルゴリズムの設定、迅速な対応体制の整備、定期的な監視体制の見直しが必要。 |

| 定期的なセキュリティ評価 | ペネトレーションテスト、コードレビュー、脆弱性スキャンなどを定期的に実施し、リスクを洗い出す。 | 評価結果に基づく迅速な対策実施、最新の脅威に合わせたセキュリティポリシーの更新を継続的に行う。 |

| コンプライアンス遵守 | GDPRや国内の個人情報保護法など、関連法規に準拠したデータ保護措置を実装する。 | 明確なデータ取扱ポリシーの策定、内部および外部監査への対応、利用者への適切な通知と同意の取得が必須。 |

各項目について十分な設計と運用が行われることで、システム連携時のリスクを最小限に抑えるとともに、信頼性の高いデータ統合基盤を構築できます。

最後に

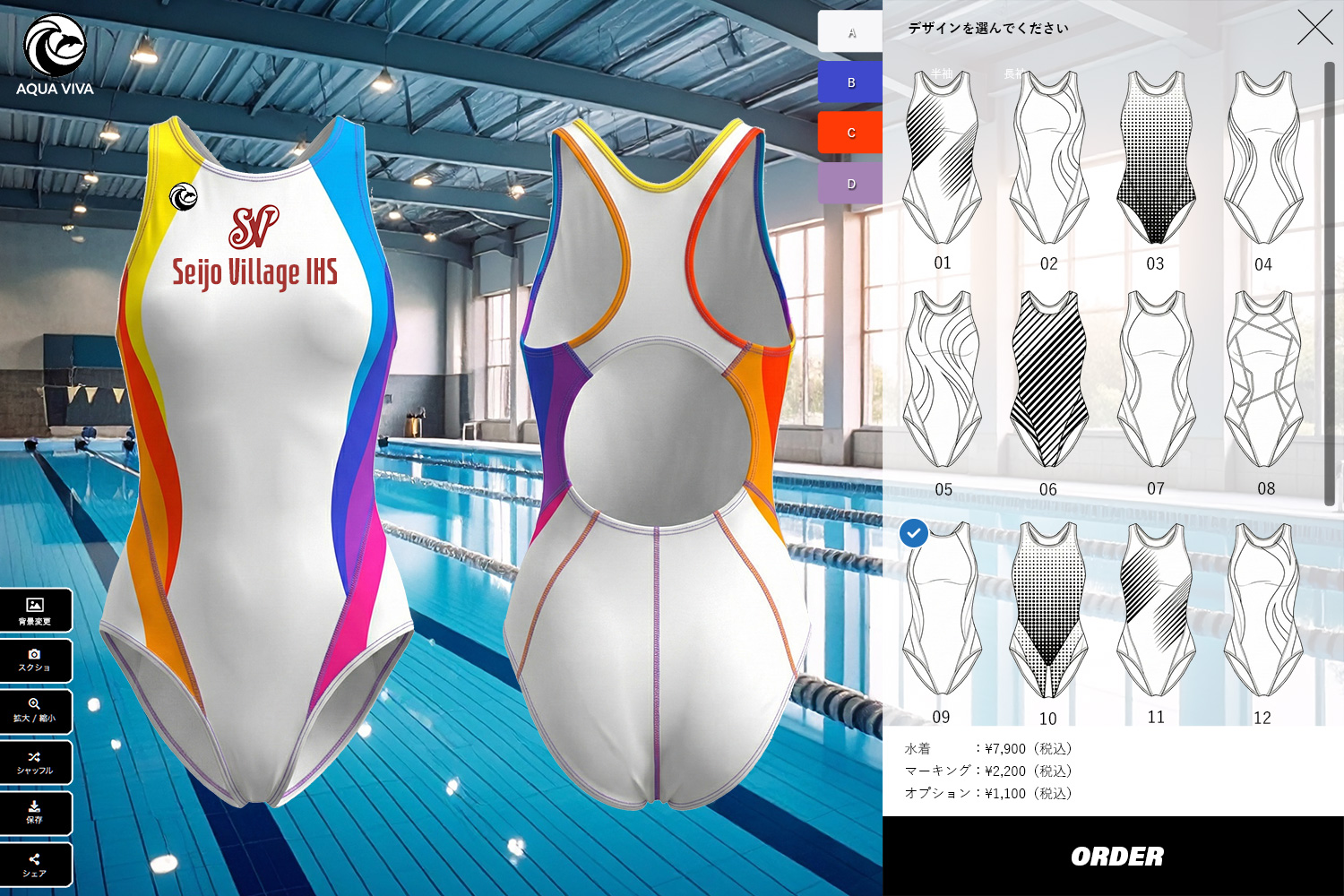

弊社では、外部データ連携を含む、カスタムオーダーシミュレーターやデザインシミュレーターの開発・構築を行っています。

オーダー製品のシミュレーターをご検討中の場合は、ぜひ一度ご相談ください。

▼ユニフォームに特化したカスタムオーダーシミュレーター

カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS(マイコス)」

▼アイテムやグッズに特化したカスタムオーダーシミュレーター

カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS GOODS(マイコスグッズ)」

▼3Dモデルを利用したカスタムオーダーシミュレーター

3Dシミュレーターシステム「MyCOS 3D(マイコススリーディー)」