1. はじめに

こんにちは、株式会社スプールのWebディレクターの高橋です。

アジャイル開発は、もはや世界的には当たり前の手法となっていますが、日本企業ではなぜか今も導入が難しいケースが多いと言われています。 特に、外部ベンダーとの協業や、規模の大きいプロジェクトの立ち上げとなると、その難易度は跳ね上がります。

そこで今回は、どうしたら日本企業でもアジャイルが浸透するのかを考えてみました。

2. なぜ日本企業でアジャイルが浸透しにくいのか

最大の障壁は、請負契約ベースの商習慣や考え方だと感じています。

開発をSIerや外部ベンダーに委託する日本企業の多くは、「要件・納期・予算」の三点セットを契約時に確定したいというケースが殆どです。「完成責任を開発側に求めたい」「納期や予算はずらしたくない」という意向を強く持っています。

しかし、実際にプロジェクトを始動すると、追加仕様や変更があとからあとから出てくるケースがほとんどです。

そのため、初期段階でスコープを定義し、仕様を明確に切り出し、それ以外は「仕様追加」「費用追加」「納期追加」として明確に仕切れる、ウォーターフォール的な進め方にせざるを得ないという現実もあります。

この構造では「一緒に作りながら改善していく」というアジャイルの本質が成立しません。なぜなら、アジャイルは“信頼と変化を前提にした協働”であるのに対し、請負契約は“完成責任と仕様凍結”が前提だからです。

3. デザインシミュレーター開発の新規プロジェクトではアジャイルが難しい

弊社が提供する「デザインシミュレーターシステム MyCOS(マイコス)」でも、新規プロジェクトにおいては、ウォーターフォールが現実的な選択になることが多いです。

- 何を作るのか(要件)

- いつまでに(納期)

- いくらで(予算)

これらを初期段階で定義します。

なお、「作りながら学ぶ」「フィードバックで調整する」といった考え方自体は受け入れられつつあり、むしろ歓迎する雰囲気が増えています。

しかし一方で、納期や予算に対する柔軟性を持たない or 担当者ベースでは納期や予算を変える権限を委譲されていないケースが多く、結果として「スコープは柔軟にしても良いが、期限とコストは変えたくない(変えられない)」というアンバランスな期待が現場を苦しめることがあります。

そのため、アジャイル開発が機能する余地は非常に限られます。

4. それでも“言葉”をアジャイルにすることはできる

「アジャイルでやりたい」という意志はあっても、契約と企業文化がそれを許しません。

そこで考えたのは、まず変えるべきは“会話の仕方や言葉”なのではないか、ということです。開発手法や契約がウォーターフォール的であっても、“言葉の使い方”や”コミュニケーションの取り方”はアジャイルにできます。

- 「この日を目標にしましょう」

- 「今の段階ではこういう仕様で進めてます」

- 「仕様変更には調整が必要ですが、対応できるか検討します」

- 「優先順位をつけるとしたら、どれが最も重要ですか?」

こうした表現の変化は、メンバー間に“変化は前提” “対話は継続する”という文化を育てます。アジャイル文化の種は、まず日常の会話やチャットやメールのやりとりの中にまけるのです。

さらに、契約構造がウォーターフォールであっても、コミュニケーションを密にし、フィードバックサイクルを早めることで、アジャイル的な価値観をプロジェクト内に浸透させることは十分に可能です。

形式的にはウォーターフォールでも、実態は“対話と柔軟性を重視したアジャイルな現場”に近づけていくことができます。

5. 保守運用フェーズにこそ、アジャイルを根づかせる余地がある

受諾の場合、アジャイルが機能しやすいのは、リリース後の保守運用フェーズです。

実際に弊社でも、保守運用フェーズでは完全な仕様書を用意するのではなく、チャットでの密なやり取りや、簡易なドキュメントなどを使ったテキストベースの要件定義や、ユーザーストーリー単位での整理を中心としています。

「何を達成したいか」という目的ベースで議論し、詳細な仕様は実装の中でチームとすり合わせながら柔軟に詰めていき、後からでも変更可能なスタイルを取っています。

ドキュメントは最小限、でも会話と共有は最大限。

これがアジャイルの基本姿勢であり、保守運用の中でも自然に取り入れやすいです。

- 年間契約で改修予算を確保

- 優先順位をつけて対応内容を決定

- フィードバックループで継続改善

このフェーズでは、信頼関係もある程度できており、“変化を許容する契約と関係性”が成立しやすいです。 新規ではなく、保守フェーズからアジャイル文化を育てる戦略は、現実的かつ強力と言えます。

6. アジャイルは、関係性のあり方でもある

ウォーターフォールの構造は、発注者と受注者という上下関係を生みやすいです。

一方、アジャイルの本質は「パートナーシップ」です。共に考え、共に作ります。責任も、成果も分かち合います。

この関係性を築くためには、まず“言葉”を変えなければならないと考えます。

契約や手法を一気に変えるのは難しいですが、会話なら今日からでも変えられます。

7. まとめ

アジャイル文化を日本企業に根づかせるための一つの案として「言葉を変える」ことができます。

たとえ契約がウォーターフォールでも、対話に信頼を込めて、言葉を選び直すことで、少しずつ関係性は変わっていくはずです。

- ひとつひとつのフィードバックに丁寧に返す

- 仕様変更について本当に必要か、何が成果になるかを、きちんと一緒に考える

- 密なコミュニケーションを心掛ける

小さな言葉が、小さな信頼を生み、やがてそれが文化になる。

そんな積み重ねが空気を変えていくと考えます。

それは理想論ではなく、明日から私たちが現場で始められる、静かで確かな挑戦と言えるでしょう。

最後に

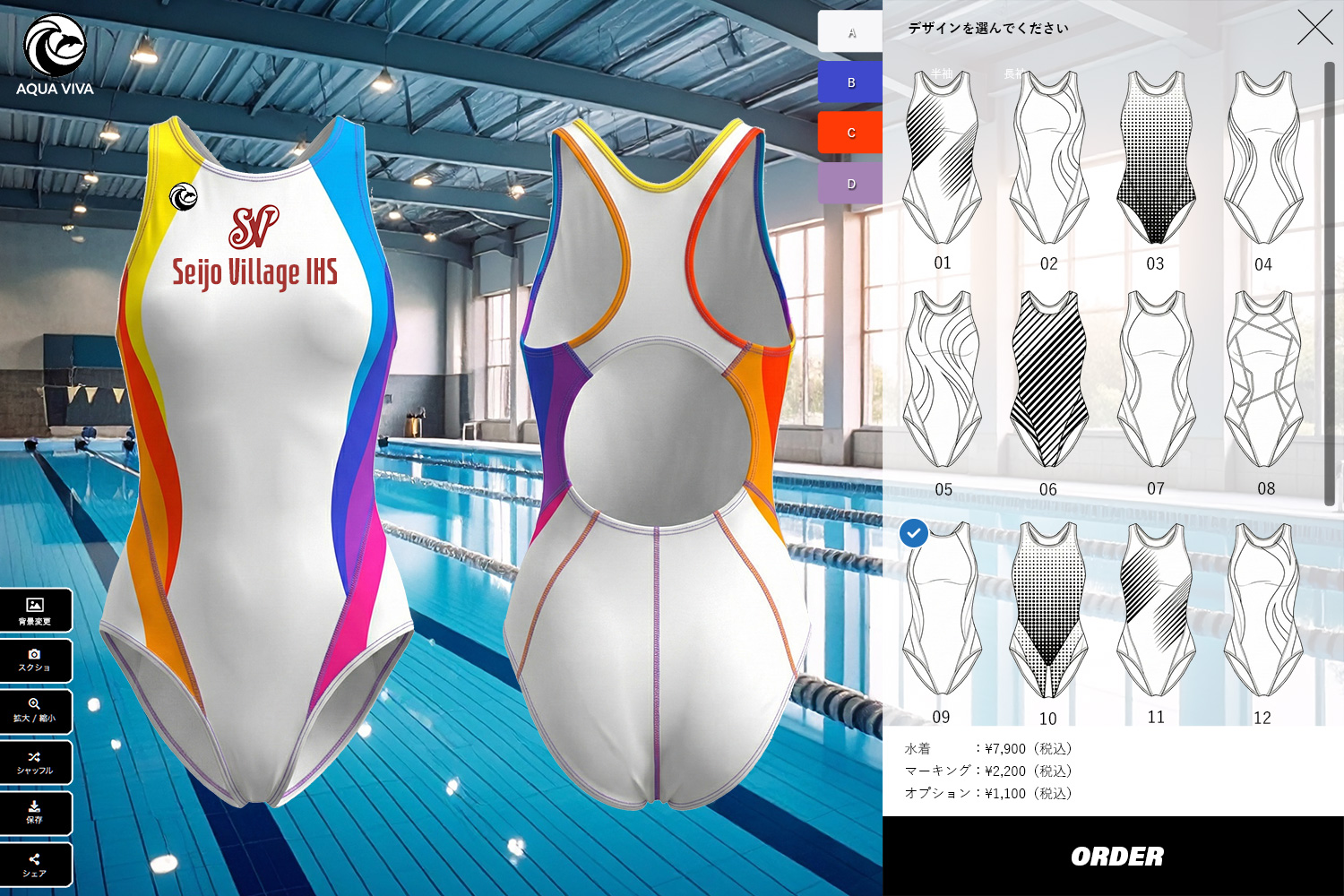

弊社では、アジャイル文化を取り入れたカスタムオーダーシミュレーターやデザインシミュレーターの開発・構築を行っています。

オーダー製品のシミュレーターをご検討中の場合は、ぜひ一度ご相談ください。

▼ユニフォームに特化したカスタムオーダーシミュレーター

カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS(マイコス)」

▼アイテムやグッズに特化したカスタムオーダーシミュレーター

カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS GOODS(マイコスグッズ)」

▼3Dモデルを利用したカスタムオーダーシミュレーター

3Dシミュレーターシステム「MyCOS 3D(マイコススリーディー)」